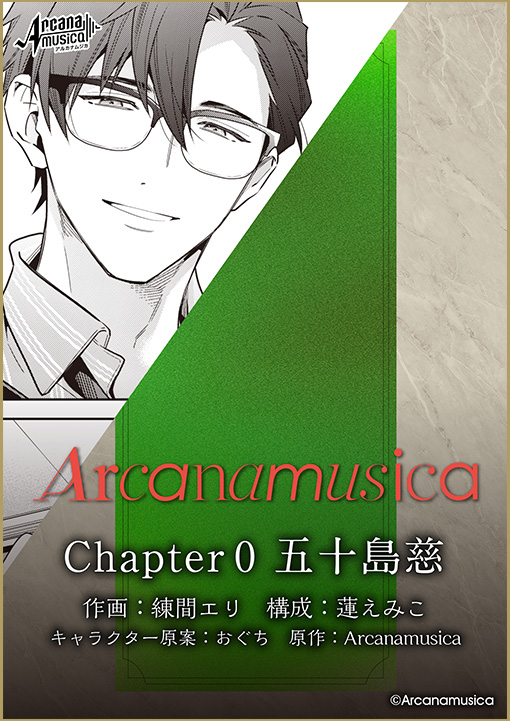

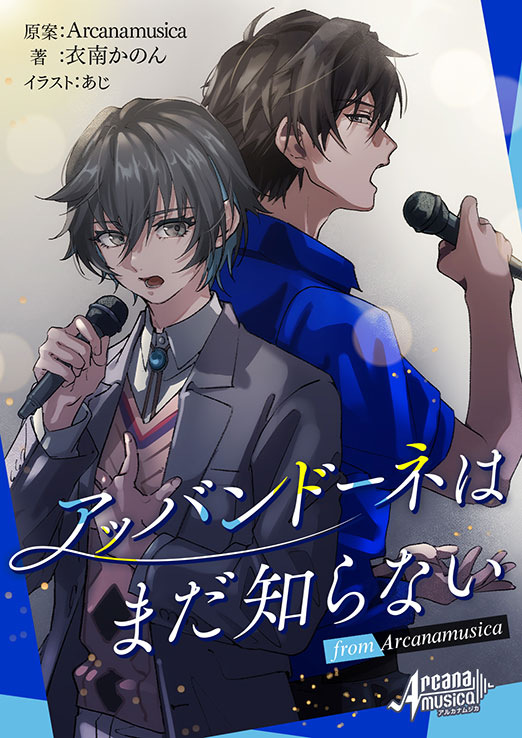

#001 Arcanamusica-彼女の場合-

とんとん、と肩を叩かれる気配に顔を上げると、同じ講義を取っている友人が目をキラキラさせながら私を覗き込んでいた。

「何聴いてるの?」

ワイヤレスイヤフォンを外して、私はサブスクで使っている音楽配信アプリの画面を見せる。「あっ、これ私も使ってた~」と弾んだ声をあげながら、彼女は私の隣に座った。

「普段どんな音楽聴いてるの?」

「うーん……おすすめで流れてくるやつ、適当に」

「えー、そうなんだぁ。あっ、じゃあじゃあ、おすすめあるんだけど!」

楽し気に笑いながら、彼女は自分のスマートフォンを取り出してとあるアプリを開いてみせた。

「……『アルカナムジカ』? って、何? アプリ?」

「音楽配信のアプリだよ! サブスクとかじゃなくて、基本的には全部無料なの」

「へえー……」

(最近多いなぁ、そういうの)

動画も音楽も、ありとあらゆるアプリが溢れていてなかなかついていけない。

流行に疎いほうだという自覚はある。反面彼女はそういう流行にも常に敏感なタイプだった。

「普通の配信サイトじゃ聴けない曲とか、ここでしか活躍してない歌い手の人もいてね。私のおすすめは……あっ、この人! ダパレ!」

「……ダパレ?」

彼女が見せてくれた画面には、闇殿≪ダークパレス≫という名前と『その魔王殿は悲しい程にルルルルルー。』という曲名が表示されていた。

「ダークパレスっていう名前なの?」

「そうそう! 長いからみんなダパレって呼んでるんだけどね」

彼女はそのダパレという人の曲を随分聴き込んでいるようで、どのフレーズがいいとか、どの歌い方が好きだとかいう話を熱く語ってくれる。

ひとしきり語り終えると、彼女がふいに声を潜めて、身を乗り出した。

「でね、実はダパレって、マイミーじゃないかって話があるんだよね?」

「マイミーって……」

マイミーは、彼女が推している配信者の名前だ。しょっちゅう彼の話を聞くから、私にも聞き馴染みがある。周りには彼女以外にも結構マイミーを推している子たちがいて、彼女たちは自らのことをマイ民と名乗っているらしい。

雑談や美容系のトークが中心で、彼女に勧められて一度だけ見たことがあるけれど、綺麗な顔の男の人だな、という印象だった。

「ダパレもマイミーも、何も言ってないんだけどね。声がめちゃくちゃ似てるし。ダパレが出してるもう一つの曲に呪文みたいな言葉が入ってて……それがもしかしてマイミーの本名かも!? なんて言われてるんだよね」

「へー……」

興奮する彼女に対して、あまりにも平坦な返事しかできない自分が悲しい。

私にはいわゆる推しと呼べる存在はいない。

だから、こんなふうにいつも誰かへの好きという感情を熱く語ってくれる彼女の話は、うらやましくもあり、楽しくもあった。

「そうだ、良かったらアルカナムジカ、入れてみてよ! ダパレだけじゃなくて色んな人の曲があるし、このアプリでしか聴けない曲ばっかりだから……絶対、好きな曲が見つかると思うよ」

頷いて、早速アプリストアを検索してみる。けれど、該当のアプリは出てこなかった。

「あれ、検索しても出てこない……」

「あっ、そうだった。アルムジって招待制なんだよね。アプリユーザーに教えてもらえるURLからじゃないと、ダウンロードできないんだ」

随分珍しい仕様だな、と思った。

アプリといえば何万ダウンロード、などダウンロード数の多さを広告に打ち出すものも多いのに、あえてそんな面倒くさい手順にしているなんて。

(でも、その方が却って特別感は増すのかな……?)

「私もマイ民繋がりで教えてもらったんだよね。えっと、ちょっと待ってね……」

スマートフォンを操作した彼女から、アプリのダウンロードページのURLが送られてくる。

けれど間もなく授業が始まってしまい、話はそこで中断となった。

その日の夜。

バイトも終えて帰宅した自室でくつろいでいると、彼女から「アプリ、ダウンロードできた?」とメッセージが入っていた。

(そうだった……)

昼に中断してそれきりになってしまっていた画面を開いて、ダウンロードを進める。

その傍ら、彼女に「これから色々聴いてみるところ」と返事をすると、「気にいった曲があったら教えてね!」と文字ですらも弾むようなメッセージが返ってきた。

楽しそうな彼女の笑顔を思い出して、少しは期待に応えたい、という気持ちがわいてくる。

早速ダウンロードされたアプリを開いて、私はまず彼女の話していたダパレさんのページを開いた。

「あ、これかな。本名が入ってるかもって言われてたやつ……」

トップに出てきた『その魔王殿は危なげな程に刹那的―。』というタイトルをタップすると、ダークファンタジーのような、どこか妖し気なイントロが流れてくる。

(……って、考えてみたら私、マイミーの声わかんないや)

彼女の話していたことは気になったけれど、配信をほとんど見ていない私では判断のしようもない。ただ、どこか胸をざわつかせる曲だな、とは感じた。

(デュエットとかもあるんだ。この曲は結構好きかも……)

いっくんという別の歌い手の人とデュエットで歌われている『2H2O』という曲は、テンポこそ速いけれど澄んだ雰囲気で聴き心地がいい。

そのまま気になっていっくんの『フィルム越しのモノクローム』という曲も聴いてみると、こちらはダパレのものとは打って変わって静かな曲調のものだった。

(この時間に聴くにはちょうどいいな……)

波打つような声色も心を落ち着けてくれるようで、もう一つアップされている『翡翠色のロゼアモール』という曲にも飛んでみる。

どうやら『Special』とアイコンがついている曲はその歌い手の人のオリジナルのものらしく、試しにいつも使っている音楽配信アプリで検索してみても同じ曲は出てこなかった。

気になって、更にSpecialを探していくと――。

「……あ」

Aメロを聴いた瞬間、どうしてだろう、見つけてしまった、と思った。

(これだ。私の、聴きたかった曲……)

感じたことのない確信に、鼓動が少しだけ早くなる。

RiZさんの、『My Role』。

表示されていない歌詞を必死にたどるように、全てのフレーズに耳を澄ませた。

全部が自分のことを言われているようで、大きく感情が揺さぶられる。

音楽を聴いてこんなふうになるのは初めてで、自分でも戸惑いながら気づけば視界がぼやけていた。

夢中になって、そのままRiZさんの曲を何度も何度も繰り返して聴いてみる。

『My Song』も、『逆転スピナー』も。

そのどれもが痛いくらいに刺さって、その感覚すらも新鮮で心地よくて、いつの間にか夜明けに近い時間になっていた。

「やばい、そろそろ寝なきゃ……」

歌い手をお気に入り登録できる機能を使って、RiZさんの更新がいち早くわかるようにしてから布団に入る。

(もしかして……これが、推すってことなのかな)

明日学校に行ったら、早速彼女に伝えよう。

『アルカナムジカ』で私が初めて出会った、推しの話を――。

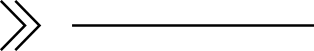

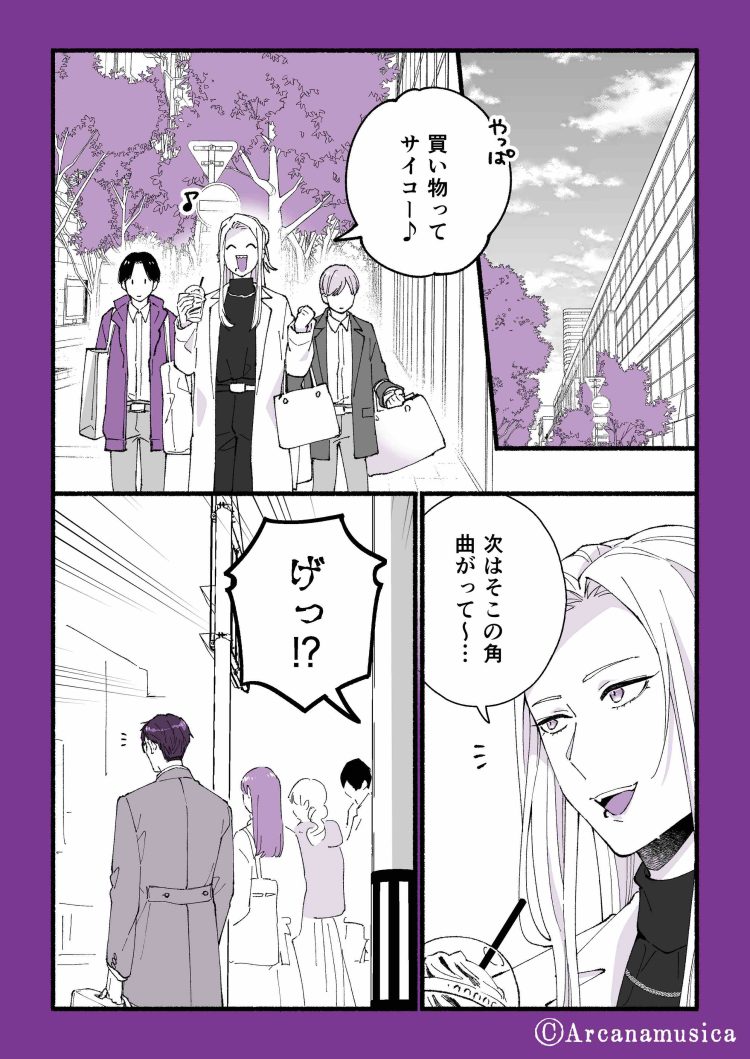

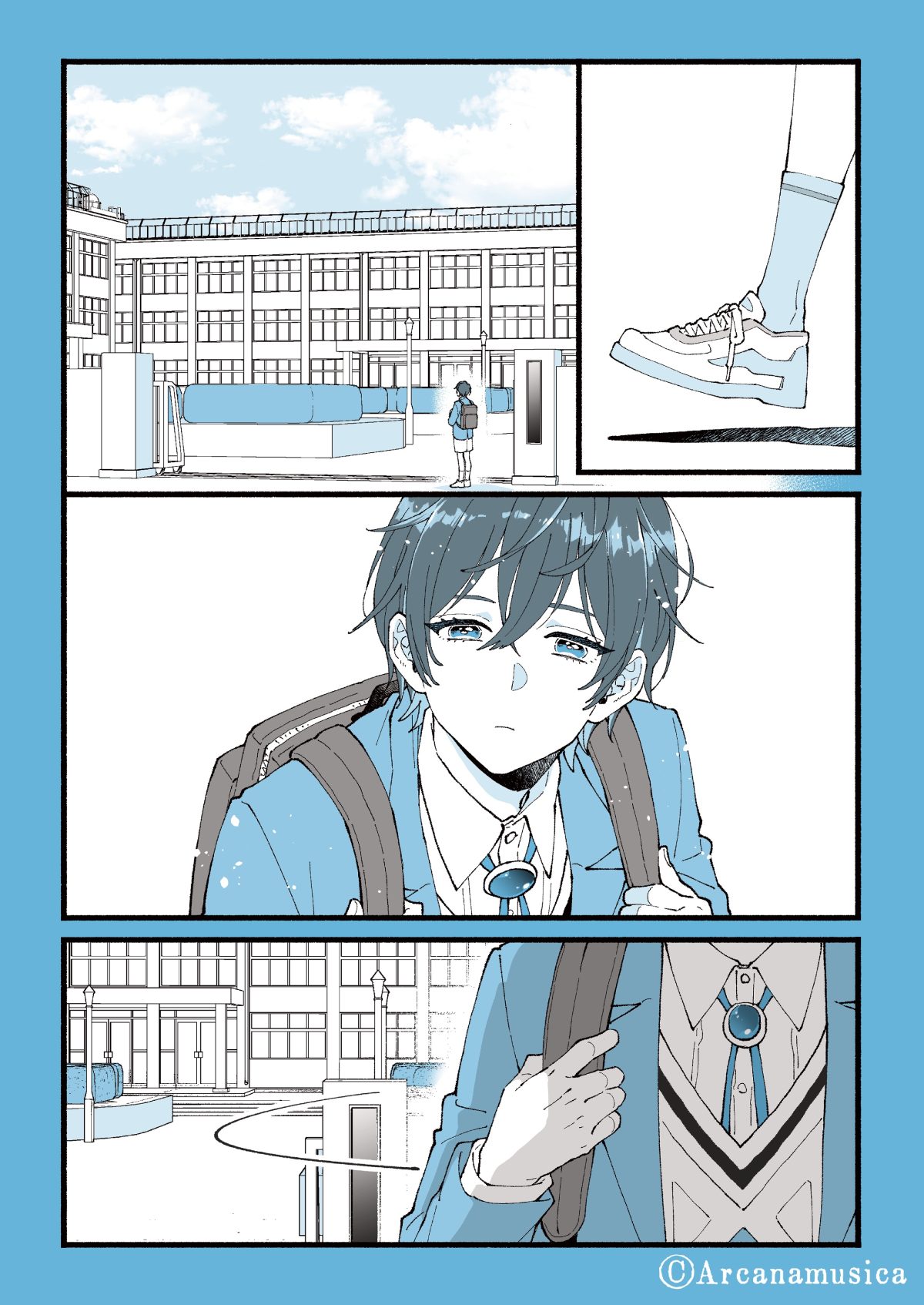

#002 Arcanamusica-彼の場合-

『アルカナムジカ』のアプリに表示されているRECボタンを停止して、ひと息つく。

あとはこのまま、アップロードボタンを押せば完了。それだけで、アプリの中で俺の歌が配信される。

手に持っていたアコースティックギターをスタンドに戻して、俺は祈るような気持ちでボタンを押した。

「今回はbet、たくさんつくといいなあ」

数ヶ月前、バンド仲間に紹介されたアルカナムジカは、今や俺の音楽活動の中心になっている。ライブハウスで歌う時のように直接歓声が聞こえないのは少し寂しいけど、その分アプリを通してたくさんの人に聴いてもらえるというのは、やりがいになる。

……まあ、聴いてもらえれば、の話だけど。

「この間の曲、全然伸びねえなあ……」

背中を預けていたベッドに、そのままもたれかかる。

つい先週も歌って投稿してみたものの、付いたbetの数は10に満たないし、再生数も50回を上回る程度。

お気に入り登録をしてくれているリスナーも、知り合いを除けば数人がいいところだ。

アプリというのは多くの人に聴いてもらえる一方で、同じように配信している人間もそれはもうたくさんいるわけで……。

(ま、少しずつだよな、こういうのは)

落ち込みそうな気持ちを奮い立てて、自分がフォローしている歌い手の投稿を見に行く。人気の歌い手ともなると再生回数は何十万を記録するし、betの数も1万以上と桁違いだ。

すごいな、と思いつつ、同じアプリで歌ってはいてもどこか別の世界の人達なんだろうな、と感じる。

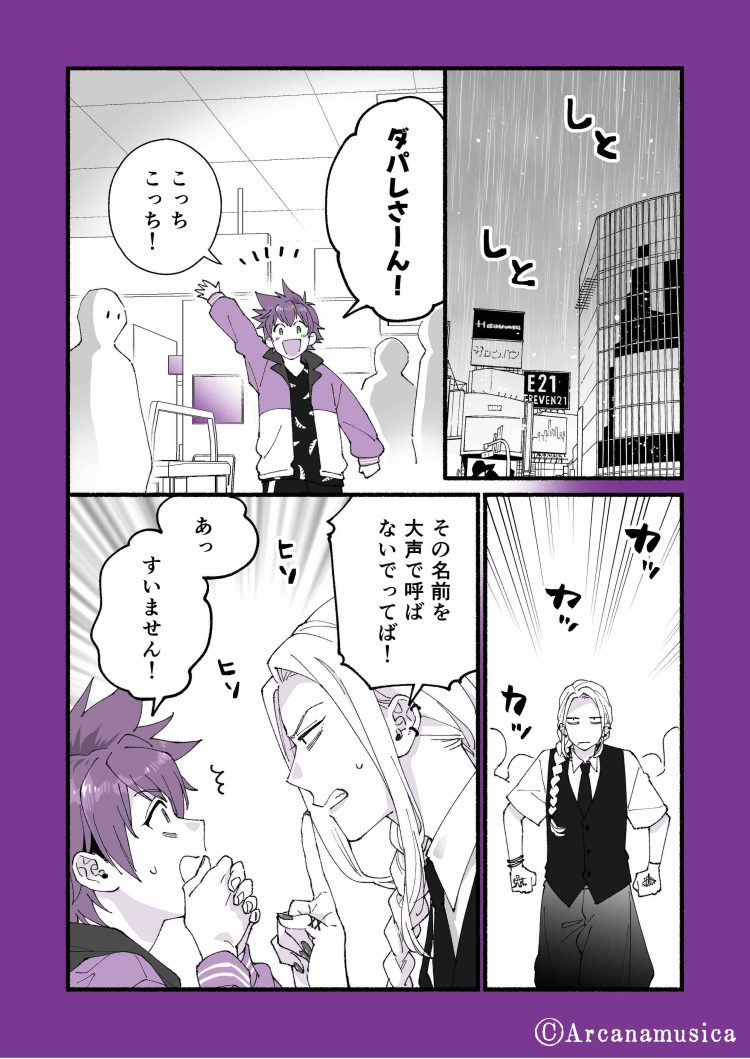

「プロの歌手とかもいるらしいって噂あるしな……おっ!」

『New』のアイコンが光る曲に、勢いよく体を起こした。

「レッジェさんの新曲、配信されてる!」

『レッジェ』は、俺がこのアプリの中で一番推している歌い手だ。

最初に聴いたのは彼が初めて投稿した『テノヒラダンサー』で、疾走感のあるサウンドのカッコ良さと、その中でも確実にわかるスキルの高さ、芯のある歌声に聴き惚れてしまった。

更に続けて更新された『ストレイアンサー』は、表現力が秀逸で……彼の歌の幅の広さを尊敬し、見習いたいとすら思ったのだ。

以来、レッジェさんの曲は何度も繰り返し聴き、新曲も今か今かと待ちわびていたのだが――。

「えっ……デュエット?」

待望の新曲は、なんとレッジェさん一人のものではなかった。

デュエットの相手は『シブキチ』という聞き覚えのない歌い手で、おまけに普段のレッジェさんは決して書かない一言コメントまで添えられている。

「ディスティニーゲームの結果、シブキチとデュエットすることになった……って、どういうことだ?」

更に聞き覚えのない『ディスティニーゲーム』という単語を、一旦検索エンジンで調べてみる。

けれど、『アルカナムジカ ディスティニーゲーム』と入れてみても検索結果はほとんど出てこなかった。

SNSも検索して、なんとなくわかったのは、どうやらアルカナムジカにはプレミアム会員、という制度があること。ディスティニーゲームはその会員向けのコンテンツらしい、ということ。

数ヶ月も使っているのに、そんな制度があるなんてまるで知らなかった。

(って……もしかして、ディスティニーゲームに参加すればレッジェさんとデュエットできるってことか!? えっ、すげえ!)

「どうやったらディスティニーゲームに参加できるんだ……? やっぱり、プレミアム会員になるしかないのか?」

興奮しながらもう一度アプリに戻って色々とページを遷移していくと、設定ページの遥か下の方、気づく人なんてほとんどいないんじゃないかという場所にプレミアム会員の方はこちら、という文言を見つける。

「こんなの、誰も見つけられないだろ……」

本気でプレミアム会員を獲得する気があるのだろうか、と疑問に思いながらもそのページを開くと……

「現在、プレミアム会員は募集しておりません……って、なんだよそれ!」

膨らんだ期待が一気に潰れて、思わず再びベッドに頭を預ける。

よくよく見てみると、プレミアム会員になるにはアルカナポイントを相当貯めなければいけないらしい。

「アルカナポイントかあ……betの数でもらえるって話だけど……」

そもそも、betの数が伸びない俺には縁遠い話だ。

(まあ、プレミアム会員になったらレッジェさんとデュエットできるってわけじゃないんだろうけどさ……)

「くそー……デュエット曲、聴いてやる! シブキチ、お前の実力聴かせてもらうぞ!」

本当にレッジェさんとデュエットするのに相応しい歌唱力なんだろうな……と、なぜか審査員のような気持ちで曲を選択し、俺はアプリから流れてくる音楽に耳を澄ませた。

(なんだよこれ……めちゃくちゃいいじゃん……)

今までのレッジェさんの曲のどれとも違う、どこか優しさの滲む声色も、それに応えるシブキチのまっすぐな歌声も、重なることで生み出されるハーモニーも……。

全てが良くて、気づけばレッジェさんだけじゃなくシブキチの歌声にも真剣に耳を澄ませている自分がいた。

「シブキチ……か……」

シブキチの名前で検索してみると、レッジェさんと同じようにいくつかの曲が出てくる。

そしてその曲には、レッジェさんと同じように『Special』の文字が輝いていた。

(そういえば、このSpecialっていうのもなんなんだろうな……オリジナル曲なら俺も上げてるけど、こんな言葉つかないし。なんか特別な曲なのか?)

シブキチの曲の中でも一番上に出てきた『You are my friend!』という曲を早速聴いてみる。

レッジェさんのような落ち着きや大人っぽさはない。

上手いけれど一生懸命さの方が前に出ている雰囲気で、これなら俺だって負けない、と思いかけたけれど――。

(いや……違うな。俺、こんなに真っすぐ歌えねえもん)

レッジェさんの曲を初めて聞いた時とは全然違う。

手の届かない相手への憧れじゃなくて……隣で背中を押されているような感覚に、思わず顔を覆う。

(ずりい、こんなの)

特別上手いとか、特別曲がめちゃくちゃカッコいいとか、そういうわけじゃないのに。

どんなにうまくいっていなくても、夢を諦めなくていいんだって、頑張ろうって言われているみたいで、たまらない気持ちになる。

よく見ると、シブキチも上位の歌い手たち同様に再生回数もbetの数も、他の歌い手とは群を抜いて多かった。

(やっぱ、レッジェさんとデュエットしてるだけあるよな……)

俺には、まだまだ遠い。レッジェさんも、シブキチも。

でも――いつか。

「……よし! 来週またアップできるように、新曲作るぞ!」

気合いを入れ直して、スタンドから再びギターを手に取る。

確かめるように響かせたアルペジオに気分をよくしながら、俺は次の新曲に向けて音を作り始めた――。

#003 Ⅶ.戦車 切沢玲央斗/タイガー

近づいてくる足音に、切沢は静かに後ろを振り返った。

「お疲れ、切沢」

「……っす」

芸歴の長さに対して随分気さくな先輩芸人は、「今日の収録、よかったぜ」と軽い笑い声をあげる。

「どうも」

「その見た目で家庭的とかずりーよなー。マジ、あの番組向きだよ、お前」

月に数度、切沢がコーナーを任されている朝の情報番組の視聴者は圧倒的に主婦層が多い。

万人受けする身なりではない自覚はあるので、てっきりそういう層には敬遠されるものとばかり思っていたが――料理や洗濯、掃除の小技を紹介していく切沢の姿は、一定の人気を獲得しているらしい。

(芸人の仕事っていうのも、色々だよな)

それでも、切沢に不満はない。

そうやってテレビに出ていれば、笑って喜んでくれる人間が確かにいるのだから。

「ま、あとはもう少し愛想がありゃ満点なんだけど。そういうとこ、シブとは全然違うよな」

『シブ』、とさりげなく出てきた言葉に、思わず肩が揺れた。

動揺するつもりはないが、いまだにその名前にはどんな反応を返すのが正しいのか答えは見つからない。

結果、いつものように口を閉ざしたままの切沢を気遣うように、年齢も上の彼は軽く切沢の背を叩いた。

「お前らいいバランスだったのに、もったいないとは思うけど。ま、芸人やってりゃ色々あるからな」

またな、と明るく言い残して、それなりに売れている彼は次の収録へと向かっていった。

楽屋に戻り一人になったところで、切沢は通話履歴からいつもの番号を呼び出す。

「……もしもし。ああ、俺だけど。今終わった……見てたのか? ……うるせえな」

先ほど先輩と会話していた時とは違う、どこか砕けてやわらかい口調が、狭い楽屋の中で小さく響いた。

「わかってる。……歌? ああ、まあ、またそのうちな。これから行くけど、なんかいるもん……わかった、甘いもんな。適当に買ってく」

手短に要件を済ませて電話を切ったところで、見計らったかのように通知音が鳴る。

画面に表示されたポップアップには、『アルカナムジカ運営よりお知らせがあります』と表示があって。

(本当だったのか、アレ)

数週間前に呼び出された会社で聴かされた、聞き覚えのある声の歌。

自分たちにも新曲を、という話は上がっていたが――まさか、こんなにすぐにとは思っていなかった。

(悪くねえな)

驚きつつも再生すれば、イヤフォン越しに響く音に自然と口角が上がっていく。

「どう歌やいいかは……よく、わかんねえけどな」

歌うようになったのは最近のことで、これもまだ何が正解なのかわかっていない。

それでも、どうやら切沢の歌声はそれなりに需要が生まれているらしい。少し前に気まぐれにあげた歌にも、多くのbetやコメントがついていた。

(まあいい、聴きてえってうるせえやつもいるし……)

奏でられる音楽を辿るように、小さく口ずさむ。

確かめるようなその歌声は、どこか真摯に、けれど力強さを持って切沢の音楽を形作っていった…―。

【AnimeJapan2023配布 試し読み小冊子に収録】

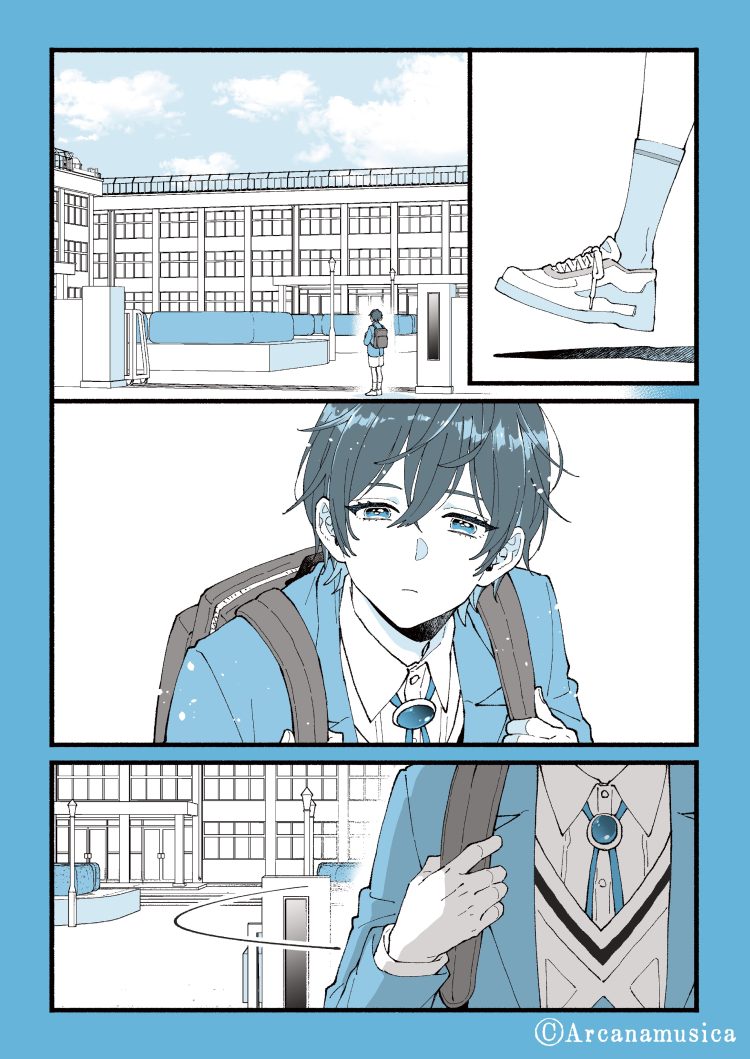

#004 ⅩⅦ.星 斑目ジュナ/テティス

小さな音を立てて、テーブルに置いたスマホが淡い光を放つ。

ちら、とその画面に目を走らせた斑目は、ポップアップで表示された『アルカナムジカ運営よりお知らせがあります』の言葉を見てすぐに視線を手元へと戻した。

美しいクリスタル製のワイングラスに施された、繊細なカッティング。美味い酒を出す店は探せばいくらでもあるけれど、グラスの意匠にまで拘りを見せてくれる店はそう多くない。

そういう意味で、この店は斑目にとって好んで足を運ぶ店の一つだった。

「あの……斑目、ジュナさんですよね?」

グラスの中で揺れる、淡いグリーンともレモンイエローともいえる透明な液体と、その液体に反射する美しい輝きを堪能していたところで――控えめな声が、斑目を呼んだ。

声のほうへ顔を向ければ、酒のせいかそれとも違う理由からか、わずかに頬を染めた二人組の女性が、斑目を見つめていた。

その首元や腕に光る華奢な輝きに、斑目は声をかけられた理由を察する。

「あの、私、『Juna』のアクセサリーの大ファンで。今日もつけてるんです。あっ、『Juna』はとても買えないので……『J.Stella』のものなんですけど」

彼女が示した首元に、わずかに目を向ける。

10Kの繊細なゴールドチェーンにガラスのパーツを組み合わせたステーションタイプのネックレスは、つい最近『J.Stella』で発売したばかりの新作だ。

斑目は、二つのジュエリーブランドを持っている。

『Juna』では、豪奢に輝く宝石の美しさを存分に引き立てる、特別なシーンのジュエリーを。

『J.Stella』では、比較的手の届きやすい価格帯で日常に寄りそうような、普段使いのジュエリーを。

どちらもデザインは斑目自身が行っているが、そのコンセプトは大きく異なっている。

そしてそこに込めた想いもまた、まったく異なるもので――。

「……ありがとう。大切にしてくれたら嬉しいな」

「! もちろんです! それで、あの……」

尚も会話を続ける彼女の声を遮るかのように、再び斑目のスマホが小さな音を立てた。

画面に目を向けた斑目は、今度はすぐにスマホを握り締め、カウンターに立つ店主に奥の部屋を使ってもいいかと尋ねる。

「ごめんね、急ぎの連絡なんだ。それじゃあ」

穏やかな笑みだけを女性に向けて、斑目は奥の部屋――VIPルームへと向かった。

「……ふふっ。また上手くなってるなぁ、静くん」

通知の元――『アルカナムジカ』でフォローしている歌い手、『RiZ』の新曲を聴いて、斑目は恍惚と声を漏らす。

「サンプル音源とは違う……配信用に少し歌い方を変えているのかな? ああ……いい、輝きだ。僕をどこまでも、魅了してくれる――」

そっと目を閉じれば、耳に響く声がそのまま美しい輝きとなって、斑目の瞼裏を鮮やかに彩っていく。

美しく、儚く、けれど尊い――斑目のもっとも切望する、輝きが。

しばらくその輝きを堪能していたところで、三度、今度は電話を告げる着信音が斑目のスマホを揺らした。

「……もしもし? ああ、そうか。君のところにも来たんだね」

電話の向こうで聞こえる声は美しく、ひそやかな輝きを持っている。

けれど――まだ、足りない。

「もちろん……君の歌も、楽しみにしているよ――弦八」

自分が希う、唯一の輝き。

それに少しでも近づこうとする存在に優しい言葉をかけながら、斑目は緩く、笑みを浮かべた――。

【AnimeJapan2023配布 試し読み小冊子に収録分より、一部加筆修正】

#005 ⅩⅧ.月 伊調弦八/アリア

相手の通話が切れるのを待って、そっとスマホを耳から離す。

そうして伊調は、静かに細く息を吐き出した。

どこか張りつめていた弦が緩んでいくように、肩の力が抜けていく。そのまま会話を反芻させるように目を閉じて、彼は祖父から譲り受けた一人掛けのソファに沈みこんだ。

(楽しみって……言ってくれた)

今しがた聞いたばかりの優しい言葉が、まだ耳の奥に残っている。

「……頑張らないと」

新曲が欲しいと願ったのは、伊調自身だ。

あの時は、隣に自分がいるにも関わらず別の人間の歌に焦がれる斑目の姿が悔しくて、切なくて――少しでも、自分を主張したい一心だった。

(まさかこんなにすぐ、新曲が来るとは思わなかったけど)

アルカナムジカの運営から新たに届けられた曲は、伊調の――『アリア』のために作られた、アリアだけの曲だ。

(そういえば聞いてなかったけど、どんな人が作ってるんだろう)

アリアにとっては必要のないことだとわかっているのに、伊調弦八としての自分がどうしても顔を覗かせる。

長くクラシックの世界に身を置いていた伊調にとって、与えられた曲の背景や作曲者のことを知ろうとすることは至極当然の思考だった。

作者がどんな状況で、どんな思いで、その曲を作ったのか知った上で演奏に臨む――伊調にとって音楽を奏でることはずっと「既にある曲を、正しいやり方で誰かのために奏でる」ものだった。

幼い頃からそれが当たり前だったから、新たに作られた曲を「自分だけのもの」として「思うように」歌えばいいという今の状況は、正直なところ少し、落ち着かない。

(でも……ジュナさんに、聴いてもらうためなら)

伊調にとって、歌う目的はただ一つ。

自分を認めてくれたジュナに、届けるため。そのためだけの歌だ。

思いはただ一つ、ただ一人に向かっている。

受け取ったばかりの曲を流しながら立ち上がって、伊調は机に向かった。やる気のないまま広げていた課題を閉じる代わりに、五線譜の引かれたノートを取り出して楽譜を書き込んでいく。

「ここにブレスを入れて……ここは少し、強弱を意識した方がいいかな……」

耳で覚えて歌うこともできるけれど、このほうほうが確実に、自分の思う音楽を表現できる気がするから。

――彼の望むものに、少しでも近づくためにも。

(妥協したくない……絶対)

初めて出会った時に、自分の音楽を褒めてくれたジュナに報いるためにも。

眩しそうに「美しい音色だね」と言ってくれたあの言葉を、あの視線を、もう一度――何度でも、自分に向けてもらうためにも。

一心不乱に仕上げた楽譜を手に軽く口ずさみながら、そういえば、とふと気づく。

「……ジュナさんの曲は……どんなのだろう」

あの日あの場にいた中で、自分にだけ曲が与えられたわけではないだろう。

だとすればきっと、彼の歌声もまた聴けるはず……。

(僕も、楽しみだな)

そわそわと、くすぐられるような期待で胸を弾ませながら……伊調は自分の曲を彩る音符たちを、そっと指先でなぞった――。

【AnimeJapan2023配布 試し読み小冊子に収録】

#006 Arcanamusica-彼女と彼の場合-

「……えっ」

その日、いつものように『アルカナムジカ』を開いて目に飛び込んできたのは、お知らせと書かれた一つの通知だった。

==新機能実装のお知らせ======================

この度、アルカナムジカでは、

より歌い手の皆さま、そしてファンの皆さま同士での

交流を楽しんでいただけるよう、

MESSAGE機能、及びNOTE機能を実装しましたので

お知らせさせていただきます。

今後ともアルカナムジカをよろしくお願いいたします。

アルカナムジカ運営一同

==========================================

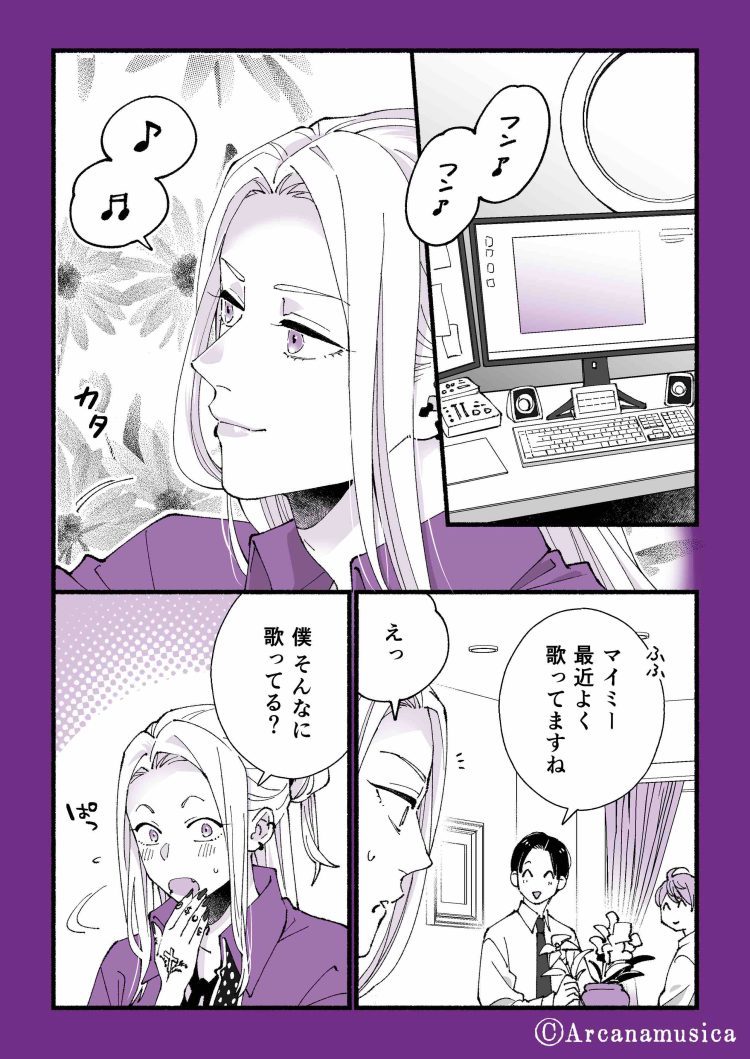

どういうことなんだろう、という疑問は、これもいつも通りお気に入り登録している歌い手――RiZさんのページに飛んですぐにわかった。

New、という表示に照らされた、一つの投稿。『いつもありがとうございます』というタイトルをタップすると、そこには決して長くないけれど真摯な、RiZさん自身の言葉が綴られている。

「うわぁ……」

これまで、アルムジでは投稿画面のキャプション以外歌い手のひとの言葉を知る機会はなかった。

中には歌の投稿欄のコメントに返している人もいるけれど、RiZさんはコメント返しをするタイプではないし……投稿画面のキャプションもいつも、とても短いものばかりだったから、こんなふうに長い文章で彼の言葉に触れるのは初めてだ。

(こういうこと書くんだ……)

どこかよそよそしくて、なんだか緊張しているようで、それでも真っすぐファンに向き合ってくれているのが伝わる、そんな文章に、読めば読むほど彼のことが好きになる。

「歌が好きなだけだったんだけどなあ……」

そういえばマイミーが好きな友人は、彼のことはすべていち早く知りたくて、SNSも動画の投稿も通知が来るようにしていると話していたし、なんなら全ての投稿をスクショしていると話していた。

そこまでしなくてもいつでも見れるのに、と思っていたけれど、今はなんとなく気持ちがわかる。

好きなひとの言葉を、全部残しておきたい……という気持ちは、やはり彼が推し、という存在だからなのだろうか。

「とりあえず……スクショ、しておこうかな」

なんとなく、RiZさんがこういう風に投稿してくれることは少ないような気がしている。RiZさんのことはまだあまり知らないけど、そういう人なんだろうな、と勝手に思っている。

だけど……。

ほんの少し、それがすごく時々でも、こうしてRiZさんが書いた言葉に触れられるなら、それはすごく幸せなことだな、と思った。

「……コメント、してみようかな」

見てみると、歌い手の人やファンの人からのコメントがコメント欄にはあふれている。人気な人なんだなあと、つくづく思う。

RiZさんの歌に救われている人は、私だけじゃないんだろう。

「なんて書けばいいんだろう、こういうの」

いつも応援しています? それじゃああまりにも、普通すぎるだろうか。

こちらこそ、いつもありがとうございます? なんだか、やけに堅苦しい気がする。

(……もう少し、考えよう)

だけどそんな時間さえ、すごく楽しいような気もしていて。

どんな言葉が彼に届くだろうか、そんなことを考えながら、私は初めて見る彼の長文を何度も何度も読み返していた――。

***

「……やっべえ」

スマホを持つ手が震える。午前2時。もう一体、何時間こうしているんだろう。

アルムジを開いて、MESSAGE機能の実装を知ったのがバイト帰りの23時過ぎ。それからずっと俺は、大ファンである歌い手――レッジェさんのページを開いて唸り続けている。

(レッジェさんにメッセージ送れるとか、やばすぎて……!)

いつも応援している、大好きだというこの気持ちをどうにか伝えたくてメッセージの文面を考え続けているけれど――悲しいことに、俺は文章を考えるのはあまり得意じゃない。

好きですとか応援してますとか、そんな安易な言葉しか浮かんでこない自分が嫌になる。

(レッジェさんは絶対、難しい言葉もたくさん知ってるだろうしな……)

これまでの短いキャプションからでも彼の頭の良さ……みたいなものは窺うことができた。決して頭がいいとは言えない俺でもそれを感じるんだから、レッジェさんはきっと、相当頭のいい人なんだと思う。

(実はすごい仕事の人だったりして……医者とか、弁護士とか?)

そう考えると、レッジェさんのことを俺は何も知らないんだな、というのをつくづく感じてしまう。

レッジェさんという名前と、歌声だけ。

それだけ知っていれば十分だけど、人間って欲深いもので、こうして彼のことを知ることができるチャンスが舞い込んでくるとつい、もっともっとと望んでしまう。

「レッジェさんも、NOTE投稿してくんねーかなあ……」

もっと彼の言葉を読んでみたいし、どんな人なのか、どんなことを考えているのか、知ってみたい。

「……あー! よし、今日はやめ! ゆっくり考えて、いい文が思いついたら送る!」

きっとまだまだ、この先メッセージを送る機会はあるだろう。もしかしたら、また新しい曲が上がるかもしれない。そうなったら、その時に感想と一緒に送ればいい。

「そうだ。レッジェさんじゃなくて、別の人にメッセージ送ってみるかな」

ふと思いついて、俺はもう一人――応援している歌い手である、シブキチのページを開いた。

レッジェさんほど緊張せずに、するすると浮かんできた応援の言葉をメッセージ欄に綴って送ってみる。

すると、間もなく返信がきた。

――返信が、来た?

「えっ!? はやっ! てか普通、ただのファンに返信するか!?」

ありがとうございます、応援嬉しいです、と短い文ではあったけれど、「!」がたくさん使われた文章はシブキチ自身のものだろう、とすぐにわかる。

「……律儀だなあ……」

きっと俺の他にもメッセージは来るだろうに、こうして一人一人に返信しているんだろうか。歌声のまま、本当に真っすぐなんだな、と思わず感心してしまう。

(……え? ていうか、待てよ、てことは……レッジェさんからも、返信が来るかもしれないってことか!?!?!?)

気づいた瞬間、ハッとした。

特に理由もなく、一方通行に気持ちを伝えるためだけのものだと考えていたのに――レッジェさんから返事がくる可能性を考えたら、ますます頭の悪そうな文は書けないし書きたくない。

「……どうすればいいんだ? 手紙の書き方とか、調べるか……?」

なんとなく的外れな方向に思考を巡らせながら、レッジェさんへ届けるのに相応しい言葉を頭の中で何度も書いては消し、書いては消しを繰り返す。

――レッジェさんのメッセージ欄は相互にフォローしていないと送れない設定になっている、と、俺が知るのは、まだもう少し先の話だ。

Happy Birthday!! RiZ-SHIZUKA KAWAWA-

「おめでとうございます!」

パンパカパーン、という言葉と共に続けられた弾む声に、川和は小さく眉を顰めた。

数ヶ月前の『ディスティニーゲーム』以降、付き合いの生まれたこの謎の生き物――恐らくロボットのはずだが――は、会うたびに川和を戸惑わせる。

今日も『アルカナムジカ』のアプリを通じて一方的に日付と時間を指定され、こうしてワンダフルネスト社を訪れた川和を迎えたのはスー一人だった。

(一人っつーか、一体、っつーか……)

どうでもいいことに思考を逸らしていると、どこから取り出したのか、その短い手の中に現れたすずらんの花束を差し出される。

「……は? 花?」

「RiZ様は、本日お誕生日ということで。日頃アルカナムジカにてご活動いただいているお礼も兼ねて、ワンダフルネストよりささやかなプレゼントでございます!」

「誕生日……」

そういえばそうだった、と気づく。

恋人はいないし、家族とは離れて暮らしている。そもそも成人男性の誕生日を、そんなに盛大に祝われることなんてこの年になるとそうそうない。

だから川和にとっても、今日は当たり前にいつもと同じ、なんでもない一日だった。

溜まっていた仕事のために呼び出されて、結局なあなあに一日働いて。

どこかで代休の一日でも取ってやりたいが、難しいよなあ、と考えながら帰路につく……そんな、普通の一日になるはずだった。

(……わっかんねえなあ)

それが今、ひと気のない他社の会議室で、面妖なロボットに花束を差し出され、誕生日を祝われている。

(……つーか、なんで俺の誕生日知ってるんだ?)

「RiZ様? どうかされましたか?」

「や……別に。まあ、その、……ありがとな」

疑問はどうせまたかわされるのだろうと、一旦飲み込むことにする。

花なんてもらうのは、初めてだ。アラサーに差し掛かる男が受け取るには少し可愛らしすぎる花束だが、それでも、嬉しいことには違いない。

「いえいえ! RiZ様には今後とも、末永くアルカナムジカでご活躍いただけますと幸いです」

ニコっと笑うスーに、ほんの少し照れまじりの笑みを返しながら……。

川和は、とりあえず帰り道に、ネットで花瓶を注文しよう、と考えるのだった。

Fin

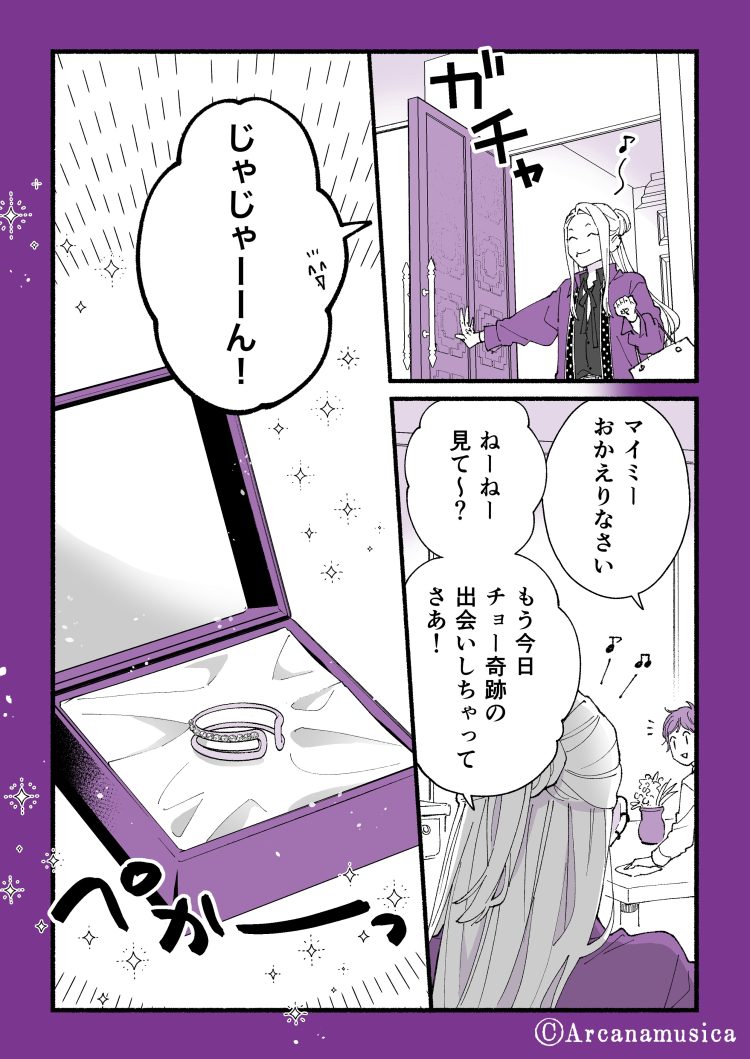

Happy Birthday!! 闇殿-GAKUNOSHIN MAIMIYA-

パン、と弾けたクラッカーの音と、舞い散る紙吹雪の向こう側。

ニコニコと笑みを浮かべるスーを見下ろしながら、苺宮は「あのさあ」と声を上げる。

「何のドッキリなわけ、これ?」

「お誕生日のお祝いでございます!」

さっと、どこから取り出したのかわからない、小さくも華やかな花束を渡されて、苺宮はますます眉間にしわを寄せる。

「誕生日……?」

「はい! 本日は闇殿さまのお誕生日ということで、我々『アルカナムジカ』運営よりささやかなお祝いをさせていただきたく……」

「じゃなくてさあ。なんで僕の誕生日、知ってるの? アンタたちに教えた覚え、ないんだけど」

鋭い苺宮の追求を、スーは小首を傾けて応じた。

「そうでしたか?」

「そうだよ。ていうかさあ、それでわざわざこんな時間に呼び出したわけ?」

僕、暇じゃないんだけど、と文句を続ける苺宮は、それでも受け取った花束を、少し優しい表情で見つめる。

「花とかもさあ……飾るの、めんどいし」

「闇殿さまにぴったりのお花を選ばせていただいたのですが……」

「まあ、いいけどお」

嬉しくない、わけではない。

けれど、調子が狂うのだ。

画面越しではない、面と向かっての祝いの言葉も、自分のためにと選ばれたその花も。

「大体、誕生日とかさあ……この年でもう、そんなのおめでたくもないっていうの? 子どもじゃないんだからさあ」

「とんでもない! いつもお力添え頂いている歌い手さまのお誕生日は、我々にとって、おいくつであってもとても大切な日と捉えております」

「……はあ」

「ですから……おめでとうございます、闇殿さま!」

まっすぐに、再び告げられた言葉に胸の奥を慣れない感覚が駆けていく。

「あー……もー……帰る!」

「おや、もうお帰りですか?」

「次呼ぶときは、ちゃんと一ヶ月以上前にアポ取ってよね! 僕も忙しいんだからさ!」

これ以上この場所にいると、何か良くない自分が出てきてしまいそうで……。

それを振り払うように、苺宮は勢いよく踵を返した。

しかし、ドアの手前、部屋を出る前にふと、足が止まる。

(まあ、でも……嫌ってわけじゃ、ないけどさ)

「一応、お礼は言っとく……ありがと」

ぽつりとそれだけ告げて、返事は聞かないようにと振り払って。

小さな花束を抱えたまま、苺宮は足早に部屋を出た。

Fin

Happy Birthday!! タイガー-REOTO KIRISAWA-

「タイガー様、おめでとうございます!!」

突如目の前に差し出された花束に、切沢はわずかに目を見開いてその差し出し主――スーを見た。

「何の真似だ、これは」

「お祝いでございます! 本日はタイガー様のお誕生日と伺っておりますので」

「……誰からだよ」

「企業秘密でございます」

「企業秘密って……」

相変わらず謎の多い会社だと呆れつつ、ひとまずその花束を受け取る。

丸い形に束ねられた小さな花は、切沢にとって見覚えのあるものだった。

「……日日草か」

「! ご存知でしたか」

「ああ、まあ」

自分の家のベランダに置かれた、濃淡様々なピンク色の鉢植えを思い出す。あれも日日草だったはずだ。

「タイガー様は意外と花にも造詣が深いのですね」

「別に、俺が詳しいわけじゃねえよ。たまたまだ」

「花もよく、買っていらっしゃるので?」

「ああ……まあ、それは、たまにな。自分がもらうことは、ほとんどねえけど」

稀に、番組のゲストやちょっとしたドラマの端役なんかに呼ばれた時に華やかな花束を受け取ったことはある。

けれどこんなふうに、見慣れた花を小さな花束にして、自分の祝いのためだけに用意されたのは初めてだ。

切沢にとって、花束は――決して、祝うためだけに存在しているものではなかったから。

「……部屋に飾るのも、悪くねえか」

「? どうかなさいましたか?」

ぽつりと呟いた声はわずかに届いていたのか、スーが不思議そうに首を傾げる。

その姿に「なんでもねえよ」と返して、切沢はその花束を受け取った。

「ありがとな、わざわざ」

「いえいえ! 歌い手の皆さまには、いつも我々一同大変お世話になっておりますので」

(世話……ってほど、何かしてるとも思えねえけど)

たまたまインストールしてみたアプリで、たまたま曲を与えられて……歌ってみた。

切沢にとって、『アルカナムジカ』はそれだけのものだ。

仕事のように対価があるわけではないし、そのかわりに何かの役割を求められることもない。あくまでも趣味の延長線のものを、喜ぶ人間がいたから続けている。

それを、何か特別なことをしたかのように感謝されるのは――少し、据わりが悪い。

「これからもどうぞ、『アルカナムジカ』をよろしくお願いいたします」

「……ああ」

ニコっと笑うスーに、なんとなく圧されるように返事をしながら……

切沢は、空いた花瓶はどこへしまっていただろうか、そんなことを考えた。

Fin

Happy Birthday!! レッジェ-KAZUKI JUJO-

「おめでとうございます、レッジェ様!」

短い腕から差し出された小さな花束に、獣条はわずかに眉をひそめた。

「……なんの真似だ」

「お誕生日のお祝いでございますが?」

きょとんと首を傾げるスーは、心底獣条の怪訝な表情の理由がわからない、といったようにとぼけた様子を見せる。

(……白々しい)

どこか苦いものを無理やり飲み込むような心地を味わいながら、獣条は小さく息を吐いた。

「祝われる理由も、この花を受け取る理由もない」

「日頃、『アルカナムジカ』でご活動いただいているので運営からのささやかな感謝のしるしでございます」

スーの手には余る花束は、ずいぶんと可憐な花を集めたものだった。

花の名前には疎いが、花そのものは綺麗だと、獣条も思う。

だが――

「……そういう関係ではないだろう。何を、今更」

獣条は、歌いたいから歌い手をやっているわけではない。それは、スーも知っているはずだった。

「どんな理由であれ……レッジェ様は、我々にとって大事な歌い手様ですから」

どこか含みを持たせた言葉も、ニコニコと無機質な笑顔に遮られてその真意までは図れない。そもそも、生き物かどうかもわからない目の前の案内役に――有機的なものを求めるのも、おかしな話なのだが。

差し出された花束を、迷いながらも獣条は受け取ることを選んだ。

「受け取っていただけるのですか?」

「……花に罪はない」

用意された花束を、受け取り手のいない花束として放置するのも気分はよくない。受け取った花束は獣条の片手におさまるほどで、この程度ならば部屋で邪魔になることもないだろう。

「これからもレッジェ様には、ぜひ、アルカナムジカで末永くご活躍いただけますと幸いです」

「……俺は、そんなに長く活動するつもりはない」

「まあまあ、そう言わず。レッジェ様の歌を、待っている方もたくさんいますから」

「……」

それを言われてしまうと、返す言葉に詰まる。

元々歌に興味があるわけでもなければ、得意なわけでもない。それでも獣条が歌い手の道を選んだのは、目的があったからだ。

だが……そんな獣条の歌に、今では多くのbetやコメントがつく。獣条の歌を、好きだと言う人間が画面の向こうに大勢いるのだ。

(……こんなつもりでは、なかったんだが)

置かれた環境には、未だ、慣れない。きっとそれは、拭いきれるものでもないのだろう。

だが、……今日くらいは。

ゆっくり花を愛でながら、『レッジェ』を求めてくれる人々に感謝の気持ちを返す……そんなことをしてみてもいいのかもしれない、と、少しだけ考えた――。

Fin

Happy Birthday!! シブキチ-RIKU SHIBUYOSHI-

「お誕生日おめでとうございます、シブキチさま!」

明るい声と共に、スーの短い腕から小さな花束が差し出される。

渋吉はその花束をにっこりと笑ったスーの表情を交互に見つめながら、「ええ……」と戸惑いの声を漏らした。

「お、オレに?」

「はい、もちろんでございます」

「オレ、誕生日とか言ってた? あっ、アルカナムジカで登録してたっけ!?」

「ふふ、いつもお世話になっている歌い手の皆さまのことは、我々、当然存じております!」

「うわあ……」

胸の高鳴りを抑えながら、大事なものを扱うようにそっと花束を受け取る。

顔を近づけると、ほんのりと甘く、優しい香りが漂ってきた。

「オレ、花とか詳しくないけど……この花、小さい花がたくさん集まってるんだ。すごく可愛い……ありがとうございます!」

「いえいえ、それほど喜んでいただけるとは、我々も嬉しい限りです」

「へへっ……オレ、誕生日プレゼントって、あまりもらったことなくて……」

ぽつりと思わずこぼした言葉に一瞬あ、と思いながらも、目の前にいるのがスーだけだと思うとなんとなく、話したくなってしまう。

「……うち、家族が多いから。一人一人の誕生日って、あまり祝えなくて……ましてや花なんてもらうの、初めてだし」

『自分のためだけ』に選ばれるプレゼントがこんなに嬉しいことを知ったのは、家を出てからだ。

自分だけに向けられるおめでとうの言葉も、特別なお祝いも、してくれたのは唯一――……

「シブキチさま?」

「……あっ! すみません、ぼんやりしちゃった!」

しまいこんだ記憶の深い場所に潜りこみそうになっていた事に気づいて、ハッとする。

丸い目をじーっと向けてくるスーの表情はなんだか全てをお見通しにされているようで、少し、ドキリとした。

「え、えっと……大事にします、この花! そうだ、花瓶買って帰らないと。あっ、花ってなんか、長持ちさせる方法とかあるのかな!?」

「私も詳しいわけではございませんが……ドライフラワーにする、という方法もあるらしいですよ」

「ドライフラワー? 聞いたことある! よし、それも調べてみようっと!」

大事に、大事にもう一度花束を抱える。

小さな花がたくさん集まった、可愛くて特別な花束。

――オレだけの。

(絶対、大事にするんだ……!)

Happy Birthday!! テティス-JUNA MADARAME-

「花……ね」

「お嫌いでしたか?」

受け取った小さな鉢をじっと見つめる斑目に、スーが小さく首を傾げる。

「いや? 花は好きだよ。自然が作り出す美しさは、どれだけ見ていても飽きないからね」

小さく花開いた淡い紅色の花弁にそっと触れながら、斑目が微笑む。その様子に、スーもようやく笑みを浮かべた。

「それならよかったです! 改めまして、テティス様。お誕生日、おめでとうございます!」

「それにしても、こういう時って普通は花束が主流じゃないかと思うけど……鉢とは、珍しいね。これは……ベゴニア、かな?」

「お詳しいですね」

「それなりにね」

実際、斑目も仕事柄、花束を受け取る機会は少なくない。

花盛りを計算されて作られた花束もそれはそれで観察のし甲斐はあるけれど……その時間は、あまりにも儚い。

それも自然の持つ美しさだとわかっていても、斑目自身はあまり、切り花の類は得意ではなかった。

自らの手だけではどうしようもない、美の寿命。それがどうにも、もどかしく感じてしまうのだ。

「なんとなく、テティス様はこちらの方がお好みなのではないかと思いまして」

「……へえ」

ほんの少し、感心の声が漏れた。

「つくづく、不思議だね。君達は」

「お褒めにあずかり光栄でございます」

「ふふ、そういう切り返しは嫌いではないけどね」

ちら、と窺うように視線を向けた斑目に、スーは何食わぬ顔でまた、今度は反対に首を傾げる。

自分で歌うことに興味なんてなかった斑目が、歌い手となってしばらく。この案内役との付き合いも、それなりに重ねてきたけれど……未だに、彼(或いは彼女)が何者なのかまるでわからない。

(たしかに……こっちの方が、手入れのし甲斐はあるかな)

ありのままを愛でることも嫌いではないけれど、自らの手でより輝かせることのできる美しさが、斑目は好きだ。

じっと観察してみれば、まだ咲いたばかりなのか、花弁の淵にはまるでその生命力を感じさせるように小さな水滴が付いている。

この形をジュエリーにしてみたらどうだろうか、とふと考えた。可憐で、淡い甘さを感じさせるものになるかもしれない。

(どうしたら表現できるかな……そうだ、この間仕入れた石がちょうどいいかもしれない。カッティングとセットに工夫して、光の加減で水滴や色の濃淡を表現するような……)

考え始めると、止まらなくなってくる。その輝きを想像するだけでも胸が高鳴った。

「……ごめん、そろそろ失礼するよ」

「ええ。お忙しいところ、わざわざありがとうございました」

「こちらこそ。……いい贈りものをもらったよ」

一歩踏み出した瞬間にはもう、スーのことも、ワンダフルネストのことも頭から消えていた。

頭の中を占めるのは、ただただこの花の美しさを表現する手段のみ。

誕生日にこんなふうにワクワクするのは久しぶりだ、と口角を緩ませながら、斑目は、夜の街をアトリエへと急いだ――

Happy Birthday!! いっくん-ITSUKU IGASHIMA-

「いっくん様、お誕生日おめでとうございます!」

「おや、これはこれは……ご丁寧に、ありがとうございます」

差し出された花束に手を伸ばして穏やかに微笑む五十島に、スーもふっと表情を緩めた。

「いっくん様は、やはり大人でございますね」

「と、いうと?」

「こちらのお祝い、歌い手の皆さまにしているのですが……どうも、含みがあると思われてしまうようでして」

悲しいことです、と嘆くスーにも、五十島は笑顔を崩さない。「そうでしたか」と答えて、受け取った花束をちら、と見た。

「この年になると、こうしてお祝いしていただく機会も少なくなりますから……私は、とても嬉しいですよ」

「喜んで頂けると、私共としてもお祝いの甲斐がございます」

少し顔に近づけてみると、香りがほとんどないことに驚いた。そのぶん、部屋に飾ってもその見た目だけを楽しめそうなのがいい。香りが強い花は、どうしても、意識をそちらに持っていかれてしまうから。

「花の名前には詳しくありませんが……とても可憐で、可愛らしい花ですね」

「ふふ、気に入っていただけましたか?」

「ええ。帰ったら早速飾ろうと思います。花がある生活なんて、久しぶりです」

考えてみれば、花を贈ることはあっても贈られることはあまりない。送別の花にしても、五十島の勤める私立高校は異動もそう多くないので、数年に一度生徒の卒業のタイミングで担任を受け持っていれば花をもらうくらいだ。

(花瓶はどこにしまっていましたっけ……たしか、戸棚の奥でしたか)

帰ったら早速出さなければ、と考える。そう考えて、受け取った花を自分が前向きに飾ろうとしていることが少しおかしくも感じた。

さほどマメな性格ではないから、水を替えたり様子を見たり、というのはどうしても手間になる。だから部屋に観葉植物の類も置いていないというのに。

「……私も、少し大人になったということでしょうか」

自然に触れる生活も悪くない、と思うのは、自分でもなんだか意外だった。

「どうかされましたか?」

「いえ、いくつになっても、自分に対する気づき、というものがなくなることはないのだな、と実感していまして」

ふふふ、と穏やかに笑い合う声が、広い会議室に溶けていく。

考えてみれば、今この時間も不思議だ。自らの選択では、きっと歌を歌おうと思うことも、ましてやそれを誰かに発信しようと思うこともなかっただろう。

(これも……ある意味では、導かれたものなのかもしれませんね)

十分大人になったと思ったのに、まだ新しい可能性や道がある……というのは、どこか胸が躍ることもある。

(久々に、身内以外から祝われたからでしょうか……)

いい誕生日にしてもらえたな、と、目の前のスーを見つめて、五十島はもう一度、感謝を告げた。

Happy Birthday!! アリア-TSURUYA ICHOU-

「アリア様、お誕生日おめでとうございます」

短い腕から差し出された花束を見て、伊調はぱちり、とゆっくりまばたきをした。

細い枝に淡いピンクの花が可憐に咲いているのを見て、伊調も手を伸ばしその花束をそっと受け取る。

「ありがとう……ございます……?」

アプリを始めてからしばらく経つけれど、こんなふうにアルカナムジカから祝われたことはない。

突然のプレゼントも含めて戸惑っていると、目の前のスーがにっこりと笑った。

「日頃の感謝をこめた、ささやかなお祝いです」

まるで心の内を読んだかのように続けるスーに、戸惑いながら伊調も頷きを返す。

コンクールやコンサートでもらう花束とは違って、どこか自然な雰囲気の花は見ているとなぜか優しい気持ちになってくる。

春の訪れを感じさせるような色合いに、ふ、と小さく笑みがこぼれた。

「気に入っていただけて、何よりです」

「別に、気に入ったとは……言ってない……」

「そうですか」

にこにこと、何か見透かしているようなスーの表情はいつも伊調を妙な気分にさせる。

居心地が悪いような、見透かされてたまるかと反発したくなるような。

小ぶりな枝はとても控えめだけど、意外とこういう花を、彼は好むかもしれない、とふと憧れの人を思った。

華やかなものも似合うけれど、意外とさりげない自然の美しさを慈しむ人だということも知っている。季節の移り変わりとか、夜空の星や、道端の花にも目を向けて楽しめる人だと。

(ジュナさんには……この花は、どういうふうに見えるのかな)

「そんなに気に入っていただけましたか?」

「え?」

「ずっと見ていらっしゃるので」

「あ、いや……なんていう名前の花なのかなと思って」

「花には詳しくありませんが……春の花だそうですよ」

「春の花……」

その言葉に、懐かしい曲が脳裏をめぐる。この花と同じように春の訪れを感じさせる、陽気で暖かな曲。帰ってから弾いてみようかな、と考えて、一つの花からそんなふうに考えられる今の自分が少し不思議だった。

「とりあえず……ありがとうございました」

「ええ。今後とも、よろしくお願いいたします」

「……はい、まあ」

何をよろしく、なのかはわからないけれど。

今頭の中に流れている音楽を早く形にしたいような気がして、歩き出すと自然と鼻歌がこぼれる。

帰ったらまず、この花をどこか日当たりのいい場所に飾ろうと決めて、小さな花束をきゅっと抱きしめた――。